Ene 15, 2020 | Botánica, Centro de documentación científica, Fotografía, Fundación Pep Bonet Capellá, Pep Bonet, Uncategorized |

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA HIGUERA

Dicen que, a veces, la realidad supera a la ficción. Esta es una breve semblanza de la vida reproductiva de las higueras y del contrato de mutualismo que mantienen con un himenóptero, la avispa Blastophaga psenes para el necesario trabajo de polinización.

Hay veces que me expreso mal y da la sensación de que me minusvaloro, ¡nada más lejos de la realidad!

Yo lo que si soy es un buen profesional de la electrónica, toda una vida de estudio y pasión por el tema, infinitos conocimientos aprendidos y muchísimos años de experiencia… en electrónica.

También soy un fotógrafo acreditado, mis exposiciones y mis trabajos publicados me acreditan. La electrónica fue estudiada formalmente, la fotografía es autodidacta, pero en ambas disciplinas exhibo mi vanidad y presumo de mis conocimientos y de mis logros.

Donde debo presumir de mi humildad es en los temas botánicos. Mi formación biológica y, en especial, botánica es nula. No es raro que, habiendo realizado una foto “espectacular”, por su encuadre, definición, iluminación y composición, resulte que “cualquier” botánico eche en falta el detalle del pistilo o cualquier otro atributo botánico “imprescindible”… No es nada raro porque, hasta hace poco, yo no distinguía pistilos de estambres. No es que yo sea analfabeto, es que hay temas de los que no se nada, por ejemplo mecánica cuántica o la dinastía Ming.

Llevo ya mucho compartiendo mis conocimientos fotográficos con el Jardí Botànic de Sóller y, en esas cosas que “se dan por supuestas”, Pep Lluís Gradaille, director del Jardí, me hizo unas proposiciones interesantes, editar unos artículos de biología reproductiva de varias plantas con especial significado antrópico, almendro, olivo, algarrobo e higuera. Son plantas domesticadas y que han acompañado a la humanidad en su historia de supervivencia, como puntos importantes de la alimentación.

¡Me siento honrado… y acongojado!

En el espíritu que intento consolidar con la #FundaciónPepBonetCapellá, yo debería ser capaz de “hablar de tú a tú” con los científicos con los que colaboro… entonces no me queda más remedio que ponerme a estudiar, ¡menos mal que me gusta!

Lo primero fue buscar, leer y entender documentación sobre los temas citados. Empecé por la higuera y estaré eternamente agradecido a D. Joan Rallo García, al que no tengo el placer de conocer, pero que él vino a bien compartir sus conocimientos con el público y a mí me ha servido para intentar no cometer demasiados desaguisados con fotos “fuera de contexto”.

Veamos lo que he aprendido. Para empezar hay higueras femeninas y masculinas, pero empezamos con las rarezas, la higuera masculina es dioica, produce flores masculinas (pocas) y femeninas de estilo corto, mientras que la higuera femenina se comporta como monoica y solo produce flores femeninas de estilo largo.

Las higueras femeninas, las que dan higos “de comer”, digamos que son serias y “se comportan”. En general los higos son un recipiente, un sicono, que contiene las flores femeninas. Esas protuberancias rojas, carnosas, dulces que hay dentro del higo son flores. Y, a veces, estas flores contienen semillas, viables o no.

La única rareza de las higueras femeninas es que pueden producir dos cosechas al año, solo unas pocas higueras. En primavera-verano brevas y para verano-otoño higos.

Respecto a esta rareza de las higueras hembras, hay que entender que en los higos “de comer” la manipulación del hombre es total, según los arqueólogos unos 13.000 años de manipulación. Por estudios arqueológicos, parece probado que la higuera se domesticó más de mil años antes que los cereales, se podría decir que los higos son la primera producción agraria conocida.

Por eso hablamos de las brevas. Si dejáramos organizarse a la naturaleza, las brevas serían una excepción, toda vez que van en contra del sistema natural de reproducción de las higueras, ¡ni siquiera producen semillas! Para entenderlo habrá que entender la reproducción natural de la higuera y compararla con el cultivo que hacemos de la misma.

Hagamos un receso para entender la polinización. En general, las plantas al igual que los animales, tienen una reproducción sexual. Para evitar la endogamia, las células reproductoras se forman con una mitad materna y otra paterna. En el caso de los animales es relativamente fácil, toda vez que los animales se pueden buscar y unir sus gametos para formar un zigoto y, si todo va bien, una nueva vida. Para las plantas la cosa es mucho más complicada ya que están “clavadas” en el suelo, inamovibles.

La naturaleza ha resuelto este problema de varias formas. Las flores femeninas están fijas en su planta, con su ovario conectado “al aire” por un tubo llamado estilo y las flores masculinas se dedican a producir polen en sus estambres… que deberá “volar” hasta fecundar las flores femeninas.

Las formas más comunes de repartir el polen son: transportado por fluidos, agua o aire, o porteado por animales, insectos o animales superiores. En el caso de las higueras se usa el concurso de una avispa minúscula, de alrededor de 1,5 mm, en un sistema complicadísimo.

La higuera masculina es de una gran complicación. Para empezar, produce tres cosechas de higos. Una primera, durante el invierno, con solo cabrahígos femeninos llamados mamas, sin polen y sin posibilidad ninguna de fecundación. En primavera produce otra cosecha, llamada prohigos, que esta si tiene flores masculinas. Y luego, en otoño produce una tercera cosecha de mamonas, otra vez femeninas.

Para poder transportar el polen de los prohigos, la higuera tiene un aliado que es la avispa Blastophaga psenes, pero este bichito es de vida corta, de menos de un año. Entonces, en las mamas de invierno se cría una generación de B. psenes que nacerá en primavera, pero que no puede polinizar nada porque la mamas no tienen polen.

Cuando nace la avispa de primavera ya están crecidos los prohigos (que si darán polen)… ¡y también están crecidas las brevas cultivadas!

Pero hay otra curiosidad, todas las flores femeninas de las higueras de comer, brevas o higos, son de pistilo largo y las avispas son de ovopositor corto. O sea, les falta longitud de órgano sexual a las avispas para poder poner huevos en una flor “longistila” de higo de comer, además, estas avispas que vienen de mamas tampoco llevan polen. Por eso, que una avispa intente poner huevos en una breva es un desperdicio (las avispas después de desovar mueren)

Por eso, las brevas, en la vida reproductiva de las higueras, son un error, solo sirven para alterar la vida reproductiva de la Blastophafa psenes. Toda avispa que se equivoca y pretende reproducirse en una breva muere inútilmente. Lo que pasa que las brevas son muy apreciadas y el hombre se ha dedicado a reproducirlas a contra natura.

Por tanto, esta primera generación de avispas interesa que solo encuentre prohigos, normalmente en la misma rama donde está la mamona en la que han crecido, colonicen los prohigos, hagan una buena puesta y se reproduzca una segunda generación. En el caso del prohigo, casi todo el volumen del mismo son flores femeninas, de estilo corto, “brevistilas”. Las flores femeninas de las tres cosechas de la higuera masculina, cabra-higuera, todas son brevistilas, para facilitar la puesta de las avispas. Pero, en el prohigo y solo en él, rodeando el ostiolo por donde entran y salen las avispas, se forma un anillo de flores masculinas y polen.

Ahora sí, las Blastophagas que salen de los prohigos a principios de verano, bien provistas de polen, se pueden dedicar a fecundar higos “de comer”.

En esto también hay algunas sutilezas. Para empezar, de los higos de comer hay dos variedades bien diferenciadas, las de San Pedro, la mayoría de las que comemos en nuestra tierra y las de Esmirna. Para las de San Pedro no es imprescindible la polinización, los higos son “persistentes” y consiguen madurar sin polinizar. Eso sí, con semillas estériles, pero al agricultor esto no le preocupa porque reproduce las higueras por estaca, clónicas.

En el caso de las de Esmirna sí que es necesario polinizar ya que si no se hace los higos se desprenden sin llegar a madurar. Como nota curiosa, los higos Esmirna polinizados tienen semillas viables, se pueden reproducir, pero, además, las semillas le confieren al higo un sabor añadido de fruto seco, lo que aumenta su calidad. Y, para el secado, convierte a los higos de Esmirna en los más sabrosos.

Los prohigos y sus Blastophagas ya han tenido su utilidad. De todas formas, que las avispas polinicen higos de comer les provoca un serio quebranto ya que, como hemos dicho, todas las higueras hembra solo tienen flores de pistilo largo y las avispas no podrán poner huevos ni reproducirse. Menos mal que sigue quedando algún prohigo tardío, con flores “brevistilas”, que acoge las avispas justas para la supervivencia de la especie.

Mientras, en la cabra-higuera, en verano, empiezan a desarrollarse las mamonas, solo flores femeninas de estilo corto, sin flores masculinas, otra vez sin polen. Cuando estas mamonas estén desarrolladas podrán acoger la tercera generación de Blastophaga psenes que se ha conseguido salvar en los prohigos, multiplicarla y regenerar la población de avispas para el próximo año. Y, mientras esto sucede, la cabra-higuera está preparando la cosecha de mamas que sobrevivirá todo el invierno y dará cobijo a las avispas que infectarán los prohigos del próximo año.

Esto es un esbozo, el proceso completo, con detalles, da para un libro de 292 páginas escrito por D. Joan Rallo García, con todo lujo de detalles. Pero, aunque se quede en esbozo, nos da una visión más o menos real del proceso de la biología reproductiva de las higueras.

Ene 9, 2020 | Gastronomía, Pep Bonet, Recetas cocina, Uncategorized |

La cena de anoche, frito de mariscos. Cena para 4.

Ingredientes:

Unos 300 g de pescado y marisco por persona. Sepia, cola de rape, mejillón sin cáscara y gamba pelada. Si se es pudiente, marisco fresco. En mi caso congelados! Esta receta admite cualquier otro marisco o pescado.

Un manojo de cebolla tierna (entre cebolleta y cebolla, con bulbo y verde), pasas, piñones, hoja de laurel, unos ajos pelados, pimienta blanca molida y granos de pimienta negra, eneldo, hinojo fresco, dos chiles secos (solo para gentes de picante), cuatro patatas »guapas», para llenar a los comensales, y un pimiento colorado (para decorar)

Cortar sepia y rape a dados y salpimentar, suavemente, cada cosa por separado. En caso de congelados, descongelar en un colador para evitar al máximo el agua del hielo, que si no salpica mucho y hace el frito demasiado húmedo. Cortar la cebolleta al gusto, blanco y todo el verde aprovechable.

En cazuela, una tacita de aceite del bueno y empezamos a sofreír la sepia, hasta dorarla (poner tapa, que la sepia »explota» de vez en cuando y »ducha» de aceite hirviendo) cuando la sepia empiece a coger color, añadir los ajos pelados (no se ponen antes para que no se quemen) Cuando esté dorada añadir los piñones y darles color.

Añadimos la cebolla cortada al sofrito de sepia y ajos, hoja de laurel, granos de pimienta, los dos chiles, pasas al gusto y dejamos dorar la cebolla. Cuando nos parezca hecha y huela bien, añadimos el hinojo fresco picado a cuchillo, el eneldo, removemos y se añade todo el marisco restante. Fuego fuerte y en unos minutos está a punto de caramelo.

Se fríen aparte las patatas cortadas a dados, doraditas, y se mezclan con la mariscada y, luego, el pimiento colorado, cortado a tiras y frito, para decorar la cazuela (o los más pijos, para decorar la bandeja de plata donde sacaran el frito a la mesa)

Pan, buen vino y »bon profit»

Dic 30, 2019 | Gastronomía, Pep Bonet, Recetas cocina, Uncategorized |

LOMO MECHADO CON CASTAÑAS Y PIÑONES

Ingredientes:

Una pieza de lomo de 150-200 g/comensal. Leche entera. Cebolla picada (muy picada, de un-dos-tres). Piñones y castañas peladas (si se les hace un corte a la piel y se hierven unos 10 minutos, se pelan bien). Sal, pimienta molida y en grano, hoja de laurel, un par de copas de coñac. Bacon y dátiles sin hueso.

Empezamos por mechar, con mucha paciencia, la pieza de lomo. Hacemos agujeros a lo largo y rellenamos con bacon y dátiles. Al bacon se le puede sazonar con un toque de pimienta molida, al gusto. Salpimentamos la pieza de lomo y la doramos en una cazuela, para cerrar el poro y conservar jugos.

Retiramos la pieza de lomo y la flambeamos con un poco de coñac.

En el aceite del lomo, sofreímos la cebolla muy picada. Añadimos una hoja de laurel y, cuando esté rubia, añadimos los piñones y dejamos dorar.

Diluir el sofrito de cebolla con leche entera y añadir la carne, jugos y coñac.

A esta cazuela se le añaden las castañas y unos granos de pimienta. Rectificamos de sal, al gusto. No es necesario que la salsa cubra la carne, pero eso si, habrá que ir girando la pieza de lomo para cocción uniforme.

Cuando la carne esté cocida (si se pincha no sale sangre), sacamos el lomo y ligamos la salsa con un poco de Maizena diluida en agua fría. Se filetea el lomo, se devuelve a la salsa y ¡que aproveche!

NOTA: Esta receta es de mojar pan.

Dic 20, 2019 | Botánica, Centro de documentación científica, Fotografía, Fundación Pep Bonet Capellá, Pep Bonet, Uncategorized |

DOCUMENTAR Y COMPARTIR

Establecer un centro de documentación público implica un considerable trabajo de investigación, tanto para ofrecer una alta calidad en la documentación, como para programarla y realizarla.

Estamos muy ilusionados con el proyecto de Fundación Pep Bonet Capellá, toda vez que puede representar la institucionalización de media vida dedicada al hobby de la fotografía botánica. Pero, sobre todo si se promociona suficientemente, lo estamos porque podría crear un centro de producción y perpetuación de este tipo de documentación, un imán que atraiga a “frikis” del tema.

Dicho así suena muy bien, pero no deja de ser “el cuento de la lechera”.

Salir los domingos al campo, a pasar la mañana y hacer cuatro fotos “de lo que salga” es muy fácil, pero cuando empiezas por escoger el tema y luego intentas plasmarlo la cosa se complica.

Para empezar, si es que somos algo, será fotógrafos. Ni botánicos ni entomólogos ni nada de eso. Me entra una risa nerviosa cuando recuerdo el día que empecé a compartir mi archivo con José Luís Gradaille, director del Jardín Botánico de Sóller.

Digamos que no me estranguló, una por nuestra amistad y otra porque estaba viendo fotos, para él, alucinantes. Pero, sin ningún tipo de pudor, yo había nombrado las plantas con los nombres que me había dado la gana, había confusión de especies, de familias, nombres de plantas que no existen en la Isla, variedades inventadas y un largo etcétera de aberraciones en las identificaciones.

¡Esta era mi ciencia! Y, a estas alturas, si bien algo he aprendido, sigo necesitando tutela para clasificar el inmenso trabajo fotográfico que voy haciendo (porque, cual hormiguita, cada semana se añade un paquetito de nueva información al archivo)

No descarto poder engrescar a verdaderos científicos en el proyecto, pero luego, igual, habrá que ver “si son fotógrafos”… Como siempre, si bien la perfección no existe, acercarnos al espíritu renacentista ayudará mucho. Al menos yo soy un ferviente admirador de Leonardo da Vinci, pintor, matemático, ingeniero, cocinero, etc.

Mientras, yo me esfuerzo en “dar la talla”.

Solemos saber que especies vamos a documentar, ello no excluye que te cruces con una sorpresa y la incluyas. En la medida de lo posible, estudio la planta, estudio su corografía, épocas de floración y fructificación, detalles de identificación, etc. y, con eso, busco y fotografío. A decir verdad, me resulta más cómodo cuando los expertos me hacen un esquema de lo que debo buscar y yo puedo dedicarme a las luces y sombras.

A veces es simple y cómodo porque puede ser una planta común, abundante y fácil. Otras son plantas raras que me pueden llevar a caminar durante días, incluso por parajes que mis pobres piernas ya rechazan.

Ahora estamos en un proyecto, documentar la sexualidad de las higueras, que plantea algunos de estos retos: las higueras son árboles y los higos pueden estar inaccesibles, además, se deberá resolver que la higuera esté “accesible” al menos durante un año. Y cuando digo accesible me refiero a tener autorización para entrar en fincas privadas si es necesario.

Para empezar, nos tuvimos que estudiar el libro “La sexualitat de les figueres i del seu insecte pol.linitzador” de Joan Rallo García. Gracias a esto hemos podido programar una selección de tomas “imprescindibles” para una documentación que se precie.

Lo siguiente ha sido, aprovechando que yo tengo prescripciones médicas de ejercicio obligatorio (y por aquello de que no hay que dar puntada sin hilo), salir a pasear con mi trike mas de 25 km, rodeando la ciudad para que esté cerca y accesible, e inventariar todas las cabrahigueras que he podido encontrar, preferentemente que estuvieran a baja altura para colocarles un trípode. Resulta que muchas de las fotos previstas serán macros de insectos vivos (de verdad que no tengo claro cómo resolveremos “esto”) Creo que será divertido fotografiar una avispa de 1,5 mm saliendo por un agujerito minúsculo en el ostiolo de una cabrahigo… o a otra avispilla de parecido tamaño, perforando el cabrahigo desde el exterior, con un aguijón endoscópico, para parasitar a una pupa indefensa.

No dudo que los forofos de los deportes no se sientan realizados con una “gran final”, no lo dudo. Para nosotros conseguir documentar esta pelea de avispillas, o sacar un primerísimo plano de unas flores milimétricas, tiene este toque de triunfo, tan espectacular como la “gran final” y, nosotros creemos, que más útil a la humanidad.

Dic 8, 2019 | Formación, Fotografía, Fundación Pep Bonet Capellá, Pep Bonet, Uncategorized |

MACRO EXTREMO

Repasemos las bases de la fotografía de macro extremo, en fotografía “normal” todos conocemos la frase de “este objetivo, donde da mejor es a F tal”. Cuando realizamos macro extremo, el objetivo es el mismo, pero, con un fuelle o anillos, lo alejamos más de lo normal y, en realidad, con nuestro sensor o película aprovechamos solo una parte de la imagen.

Como siempre, la teoría es lo que rige el mundo… ¡cuando se respeta!

Para hacer fotografía de macro extremo hay un par de principios de física óptica y de teoría ondulatoria de la luz con los que hay que ser muy escrupuloso.

Empecemos por la profundidad de campo:

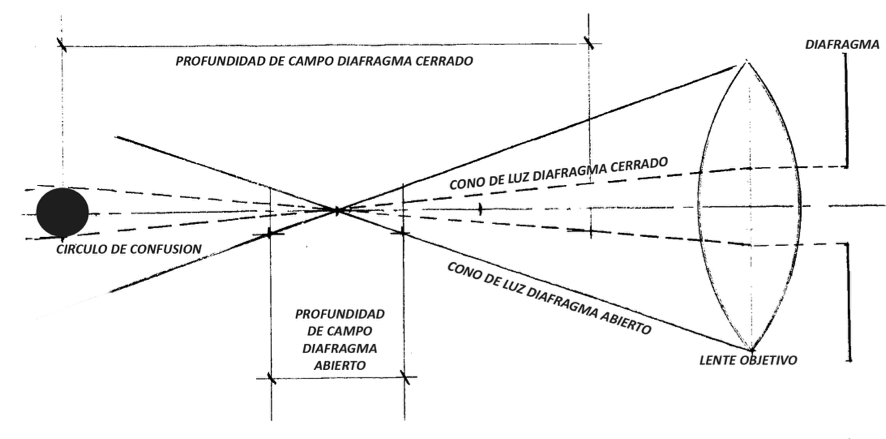

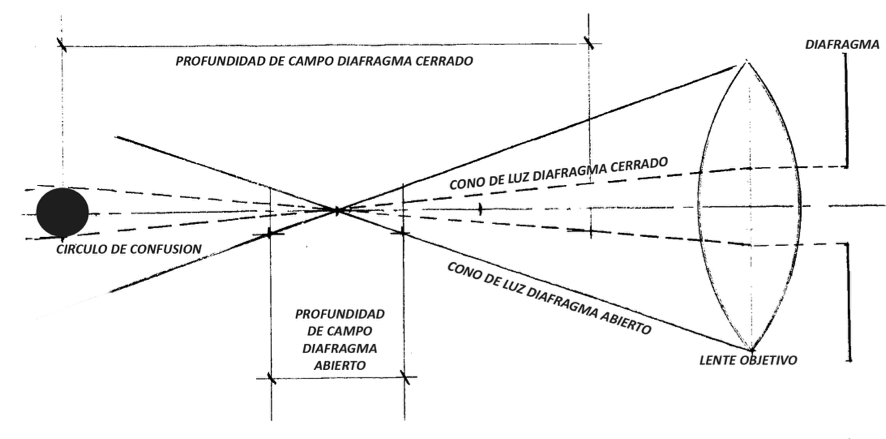

A la vista del esquema, si la lente del objetivo no está diafragmada, la lente proyecta un cono de luz hasta el foco, tan amplio como el diámetro de la lente. Si diafragmamos, el foco queda en el mismo sitio, pero el cono se reduce por haber reducido la abertura.

El ojo humano medio es capaz de distinguir hasta 5 líneas por milímetro, vistas a 25 cm de distancia. O sea, es capaz de apreciar puntos de 0,2mm. En general, si hay más líneas en este milímetro, el ojo se confunde y las mezcla.

Dicho de otra manera, a los puntos menores de 0,2 mm nos cuesta verlos separados. A este límite le llamamos círculo de confusión.

Supongamos que el “punto gordo” del dibujo fuera nuestro círculo de confusión, entonces todo el espacio de imagen, antes y después del punto de enfoque, donde el círculo de confusión es más pequeño, para nosotros estaría TODO enfocado, TODOS estos puntos “entre” antes y después del foco, para nosotros y nuestros limitados ojos, tienen un foco perfecto porque “no vemos” el desenfoque.

Está claro que cuando diafragmamos alteramos el cono de luz, lo cerramos, y ello hace que nuestro círculo de confusión (que solo depende de nuestra agudeza visual) se encuentre bastante antes y bastante después del punto de enfoque.

Como el punto de enfoque es el lugar exacto que tenemos enfocado, ver “clara” la imagen “antes y después” del foco significa ver en la foto, claras, cosas que están más cerca o más lejos de nuestro objeto principal: A esto le llamamos “profundidad de campo”.

De aquí que al diafragmar aumentamos la profundidad de campo y aumentamos la sensación de nitidez de la foto, aunque sea porque el ojo es fácil de engañar.

En el caso de la fotografía macro esto es muy importante, ya que tanto más cerca esté el objeto, más lejos se forma la imagen y menos profundidad de campo tenemos y más nos convendrá cerrar el diafragma para ver la imagen con más detalles en profundidad.

Ahora estudiemos cómo se comporta la luz en un objetivo:

La luz tiene la rara habilidad de “doblar esquinas”. Cuando los físicos estudian la teoría ondulatoria de la luz, aparecen curiosidades como que la luz, cuando roza un canto, sufre un fenómeno llamado difracción que la deforma, la curva.

La luz tiene la rara habilidad de “doblar esquinas”. Cuando los físicos estudian la teoría ondulatoria de la luz, aparecen curiosidades como que la luz, cuando roza un canto, sufre un fenómeno llamado difracción que la deforma, la curva.

En nuestro caso, cuando hacemos fotos con el diafragma abierto, este fenómeno físico nos preocupa poco. Así y todo, todos los fotógrafos saben que los objetivos tienen “su mejor diafragma” que es el que nos da más profundidad de campo, o sea, imagen más clara, antes de que se empiece a notar la difracción. De todas formas, los fabricantes se esfuerzan mucho en conseguir objetivos que “sean buenos en todos los diafragmas”, les va en ello el negocio.

Sin embargo, cuando hacemos “macro extremo”, ya hemos visto que necesitamos cerrar mucho el diafragma para conseguir una profundidad de campo que nos permita apreciar TODO el volumen del objeto. Por las leyes de la física, esto es incompatible con la difracción que sufre el objetivo por el hecho de haber reducido el agujero por donde entra la luz.

Además, añadimos otro problema, sabemos que el macro lo obtenemos de proyectar una imagen inmensa del objeto y coger solamente una pequeña parte con nuestro sensor, por eso usamos fuelles o anillos para “estirar” el objetivo. En macro son normales las relaciones de x1, x2, x4, etc.

Si el objetivo, usado en fotografía “normal” ya nos daba pérdidas de calidad, aprovechando TODA la imagen que produce, cuando en macro usamos solo la mitad, o una cuarta parte o menos, multiplicamos las pérdidas. Podemos decir que el diafragma “que presupondrá” la imagen es el que nosotros cerremos por el aumento que estemos dando.

Por ejemplo un diafragma F22 en una ampliación x4 es equivalente a un diafragma 22×4=88. Por descontado que el objetivo “se hunde”, nos da una imagen difusa… porque, si miramos el esquema, cuando cerramos el diafragma la difracción hace que la luz se difumine.

En la época de fotografiar sobre película, este efecto tenía mala solución. Lo único realmente efectivo era, con fuelle descentrable, aplicar las técnicas de Scheimpflug (que ahora no explicaremos)

En la actualidad, con la información digitalizada, se han desarrollado programas que permiten detectar que zonas de la imagen están enfocadas y cuales no y luego apilar los trozos que nos interesen y los que no eliminarlos.

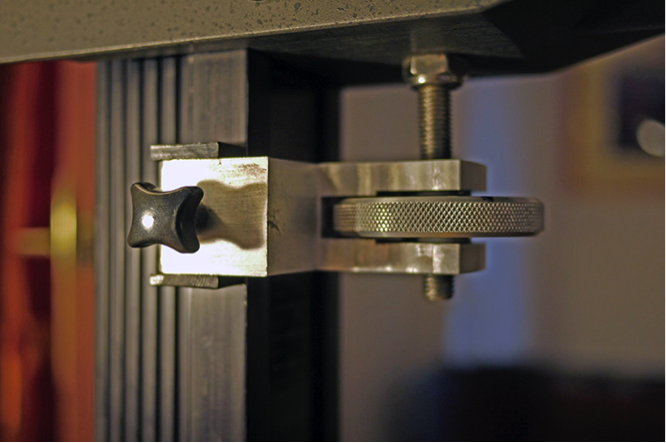

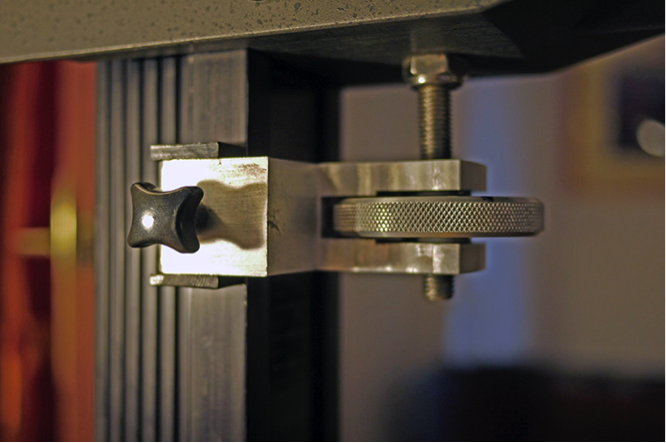

Y, gracias a estos programas, tenemos una solución para conseguir espectaculares fotos de macro, con magnífica definición y profundidades de campo impensables: sacar fotos a diafragma casi abierto, sin problemas de difracción pero con muy poca profundidad de campo, sacar tantas capas como hagan falta para abarcar todo el grosor del objeto y luego apilar “los trozos buenos”. El único inconveniente de estas técnicas es que no basta con un buen equipo fotográfico, también es necesario un esquipo mecánico con ajustes milimétricos, para poder enfocar con precisión las distintas capas.

Nov 23, 2019 | Formación, Fotografía, Fundación Pep Bonet Capellá, Pep Bonet, Uncategorized |

El pasado sábado 23 de Noviembre impartí un Curso de fotografía Macro Extremo en el Jardín Botánico de Sóller.

“Documentar y compartir”, el lema de #FundPepBonet. Hemos dedicado un sábado a compartir nuestros conocimientos y nuestras técnicas en Jardín Botánico de Soller, en un curso de “Macro Extremo”.

Para sentar las bases, sobre todo para frenar algunas leyendas urbanas, dedicamos una primera parte a las bases teóricas de la fotografía digital, número de bits necesarios para una publicación, “calidad” de esos bits, qué diferencias hay entre el bit de un móvil, por ejemplo, y el bit de un “full frame”. También revisamos la física óptica para entender el comportamiento de un objetivo, del diafragma y de la profundidad de campo, tan imprescindible en la fotografía macro. A todo esto le pudimos añadir el efecto de interferencia de la luz, para explicar por qué siempre hay un diafragma mejor que todos los demás.

Aclarados estos conceptos, fue fácil explicar que para el macro extremo, actualmente con técnicas digitales y unos programas potentísimos, tomar fotos por capas y apilarlas es una forma de conseguir profundidades de campo “imposibles”.

Como, organización y asistentes, estábamos convencidos que “las penas con pan son menos”, nos despejamos de tanta teoría con un café con pastas y pasamos a realizar un par de fotos reales, con el equipo que ya posee la futura Fundación, donde los participantes pudieron experimentar la forma de trabajar en la que nosotros ya somos expertos.

Y, para cerrar el curso, aunque fuera la parte menos novedosa, apilamos y retocamos cada toma realizada y “las archivamos”, según el patrón que hemos mantenido hasta ahora.

Como se puede ver un programa denso, fueron 5 horas lectivas, pero asequible y “bien equilibrado” por una pausa de café y otra de “tentempié”.

A nivel personal, y por eso he empezado el proyecto de montar una fundación, creo imprescindible compartir los conocimientos. Ya, en el colmo de la filosofada, creo que la humanidad ha avanzado porque tenemos la capacidad de aprender y no es ético atesorar conocimientos, solo con la finalidad de poder “ser el único” que los tiene.

Por ahora a nivel personal, ya llevo muchos años compartiendo esas fotos de plantas, de frutos y semillas. Fueron útiles, por ejemplo, en la edición del libro “Colette” para aportar un conocimiento científico a unas exquisitas acuarelas de temas botánicos. El Jardín Botánico de Sóller ha usado fotos mías en trabajos de divulgación. Incluso he cedido fotos a científicos para documentar una publicación.

Digamos que estoy orgulloso de que “mi granito de arena” ha servido para que el gran público haya podido aprender “algo más”, por poco que sea. Imaginad la alegría que puede reportar el conseguir “institucionalizar” estas colaboraciones, saber que todo el trabajo amateur de toda una vida disfrutando el tiempo libre puede acabar publicado para uso y disfrute de la humanidad, evidentemente no para descubrir nada, pero si para alegrar y culturizar ¡qué no es cualquiera cosa!

Lo dicho, “Documentar y Compartir”.